غزة ليست الأولى.. هكذا كنا نُجوَّع في سجون السيسييوسف الدموكي

في يوم شديد الحرارة، وفي نهارٍ تتشرس به الشمس في كبد السماء على رؤوس المساكين اللاهثين في الأرض، حُشرنا جميعًا، نحو ثمانين معتقلًا، من سجن مركزيٍّ مشدد، في عربات الترحيلات المصفحة، كلها حديد وصاج، لو تركتها في الشمس ربع ساعة لاحترقت يدك عند لمسها، لكنها أُعدّت جيدًا لصهرنا، فتُركت في شمس القاهرة الحارقة ساعات طويلة، من أول النهار، حتى حان موعد ترحيلنا ظهرًا.

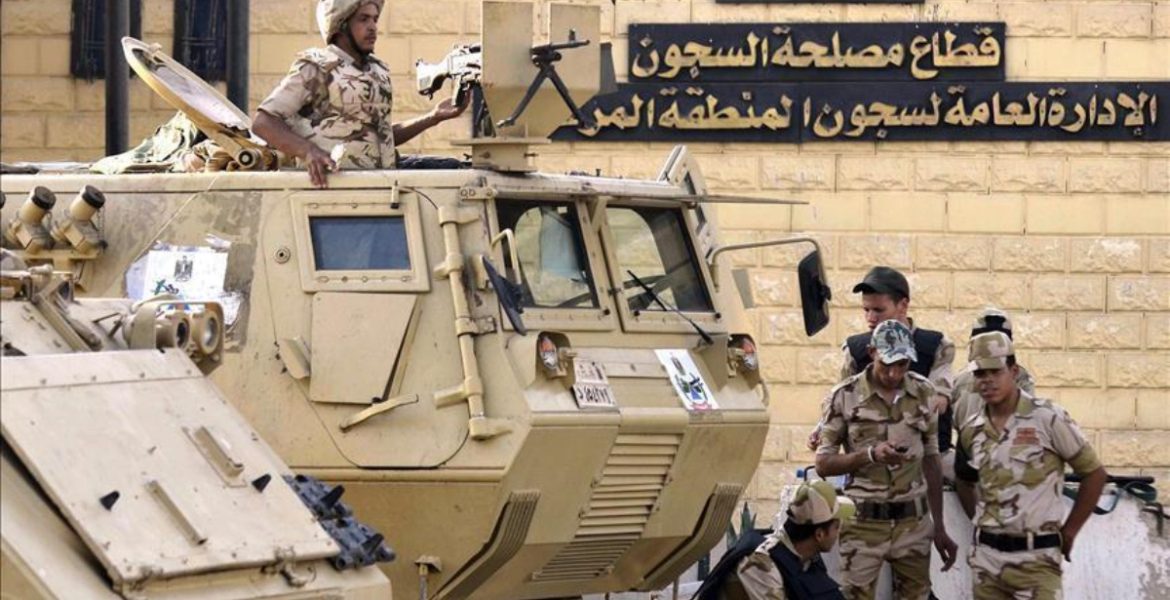

وحضرت الترحيلةُ، وكانت تحت حراسةٍ مشددة، وإشرافٍ رفيع المستوى، فيه مديرو أمن، ولواءات وضباط برتَب عالية، وكانت ترحيلتنا -على حد زعمهم- خطِرة، بتوليفة من قضايا مختلفة -والقضايا في مصر تعني التلفيق لا الحقيقة-، فكُبّلنا جميعًا بالكلابشات، ومع كل واحد كيس فيه حاجياته، عدد من قطع الملابس -ستُلقى في القمامة لاحقًا فور وصولنا السجن الجديد-، فركبنا في العربات، تحيط بنا القوى المدججة من كل الجهات، والكثير من المدرعات، ونحن في الوسط، بدأ الموكب في التحرك، لتستأنَف المهزلة.

مضت بنا العربات تؤرجحنا يمنةً ويسرةً في داخلها المستعر، كأنّها تقلب حبات من الذرة داخل آنيةٍ، تحتها نار، لتحول الذرة إلى فشار، وقد تفصّدنا عرقًا، وشعرنا بلحومنا تنصهر، وتمكّن منا العطش والجوع أي تمكّن، وما زلنا نتأرجح، وننكبّ بعضنا فوق بعض فوق حاجياتنا، وتنغلق الكلابشات على أيدينا أكثر، وتحزّ أرساغنا حزًّا، وتكاد تقطع الأوردة من شدتها؛ وما زلنا على حالنا هذا، حتى توقف العربات، لكننا لم نكن وصلنا إلى السجن، ولكن تُركنا ساعةً هكذا، بلا سبب، ربما أراد حضرة اللواء المرور بمطعم ليأكل هو ورفاقه الملعونون، فتوقف بنا ونحن نضرب الجدران من الداخل، ليشعر بنا أحد، ليكمل الموكب مهمته القذرة، لكن لم يحضر أحد إلا حين أراد أن يحضر، وانتهت استراحته، بينما أوشك بعضنا على الإغماء، مختنقًا ببخار أجسادنا، وبفتحات الترحيلات شديدة الضيق، والعربة مزدحمةٌ على ثلاثين معتقلًا، منهم المريض وشبه القعيد، وكلهم منهَكون جوعى.

ثم وصلنا بعد مدةٍ إلى السجن، وتوقفت العربات مجددًا، لاعتماد أوراق ترحيلنا، ونحن في الداخل، في عز الظهيرة، في عز الشمس والحر، نكمل ما تبقى من انصهار لحومنا وشحومنا، نستغيث ونطرق ونغضب ونسبّ، ولا أحد يجيب، إلا تندّرًا علينا أو سخريةً منا، حتى أُخرجنا ونحن نتساقط من العربة القاتلة، لكن أُمرنا بالوقوف وإلا..

ثم دخلنا واستُقبلنا بتشريفة، والتشريفة هي استقبال السجناء الواردين للسجن للتوّ بالضرب والإهانة وغيره، فوُجّهنا إلى قاعة نخلع فيها كل ملابسنا -أعزكم الله-، وسرنا شبه عراةٍ، تتفحصنا عيون الضباط والجنود، ويكتب لنا طبيبُ السجن تقريره، لاستقبالنا، وظللنا في مهزلةٍ طويلة حتى تسلمنا ملابس السجن الخشنة، التي تأكل الأجساد كما تأكل الحشرات، ومن الطريف أننا كنا نستذكر الملابس التي نرى بها المعتقلين في السجون الإسرائيلية فنغبطهم، والهمّ طايلنا وطايلهم، لكن ما كنا نلبسه ربما لو ألبستَه لحمارٍ لظل بقية عمره يحك ظهره وجسمه حتى يموت صريعًا لحكّته.

وصلنا الزنزانة المتسّخة، أقذر مما تتخيل، هل تخيلت؟ لا، هي أيضًا ما زالت أقذر بكثير جدًّا، يسكنها العفَن متسلقًا على جدرانها من كل مكان، وأرضيّتها أشبه ببالوعة مجاري، ونحن؟ سننام لا مفرّ، وسنعيش هنا لأسبوعين على الأقل قبل أن نوزَّع على زنازين أخرى، بينما تُترك هذه تتعفن أكثر لاستقبال وفود جديدة، وكانت تلك الزنزانة تسمى "الإيراد"، أي تلك التي يحشرون فيها الواردين من سجون أخرى، حتى يوزعوا على بقية الزنازين، وهكذا.

منذ ساعات طويلة لم نأكل، منذ يوم أمس، اقتربنا من عشرين ساعة دون طعام وشراب، لا ماء، ولا طعام، ولا دواء حتى للمرضى منا، ومنا أصحاب أمراض مزمنة، ماذا نفعل؟ حاولنا أولًا تمهيد الزنزانة ولو قليلًا لبقائنا فيها، وانهمكنا فوق تعبنا ساعات نحاول تنظيفها، صحيح كنا معتقلين لكننا لم نتبلد ولم نطبّع مع القذارة، وبحثنا عن طعام فلم يُجبنا أحد، وكان الغرض تجويعنا كعقاب تخويفيّ منذ بداية الحبس في ذلك السجن، وأُخبرنا أن أول طعام سنأكله سيكون في اليوم التالي.

بحثنا طويلًا، وكنا نتضور جوعًا فلم نجد إلا ما يلي: وعاءٌ فيه أرز معجّن، وكيسٌ فيه خبز معفن، ولم يكن أمامنا إلا أن نتقاسم الأرز الذي ترجع مدته لأسابيع على الأقل، والخبز، كان مليئًا بالصراصير، ليس مبالغة، لكننا كنا نمسك الخبز، وننفضه، ونسقط الحشرات منه، ونخرجها بعدما حولته مستعمرةً لصغارها، ثم ببساطة؟ نبلّه بالماء، ونأكله، بينما نشرب من ماء السجن، الزفر، الذي لا يمرّ غالبًا علي أي مشرحّات، ونشرب مباشرةً من ماء النيل العزيز، حتى لا تنقطع أواصرنا بالبلاد التي يقتلنا حاكمها.

وهكذا كنا بين فينةٍ وأخرى، يأكل الجوع أجسادنا، حتى تتحول الزنزانة إلى مكبّر صوتٍ لا شيء فيه يعلو على القرقرة الجماعية، وينهكنا العطش، بينما يشرب الضباط أمامنا ويأكلون، على الجهة الأخرى من الأبواب.

وفي الزنزانة نفسها، تحت الحصار الخانق، ومنع زيارة الأهالي للسجن -الممنوع منها الآلاف حتي الآن منذ سنوات-، كان أحدنا، والزنزانة في الناحية القريبة نسبيًّا من الشارع، تأتي إليه أمه عند أقرب نقطة خلف السور، وهو يصعد ليجلس فوق رف حديدي مثبّت بالأعلى، بجانب الشباك المغلق بعناية بعشرين طبقة من حديد بعضه فوق بعض، فلا تستطيع رؤية شيء بالخارج تقريبًا، ولا يعبر ضوء الشمس إلا تسللًا وشفقةً بنا، فيجلس الشاب، ينادي أمه، بأعلى صوته، وتناديه بأعلى صوتها، ونحاول جميعًا مساعدته لإيصال الصوت بين هنا وهناك، حتى تطمئن أنه ما زال حيًّا، وهو يطمئن أن أسرته بخير، ثم تمضي أمه، ويمضي هو بيننا يبكي بتأثر، ونواسيه، خصوصًا أنه لم يرها منذ ثلاث سنوات.

وفي مقر الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، كنتُ مكبلًا، من كل الأطراف، ومغمى بعصابةٍ على عيني، طوال مدة إخفائي قسريًّا في قعر جهنم ذاك، الذي تفوح منه رائحة "الشياط" من التعذيب بالكهرباء وغيرها، وكنا هناك محاصرين لا يعلم أحد عنا شيئًا، يحاولون انتزاع الاعترافات على أشياء يسمع الواحد عنها لأول مرة، وكانت لنا أرقام لا أسماء، ووجبةٌ في اليوم، وسط جوعٍ وعطش قاتلين، حتى دخول الحمام نادر، وأنام على فرشةٍ رقيقةٍ، تمنيتُ النوم على الأرض مباشرةً بدلًا منها، لفواح رائحة الدم والبول من نسيجها، ووسط ذلكم كله، كانت وجبتي عبارةً عن رغيف خبز، وفوقه حفنة أرز، لا أكثر، وكان الخبز أيضًا من أسوأ ما يمكن، فرفضت الطعام، لأني انتويتُ الصوم طوال تلك المدة، فأجبرَني على الأكل كي لا أسقط من التعذيب حتى انتهاء التحقيق الممتد لساعات طويلة في اليوم، على الأقل، فيكف كنت آكل؟ كنتُ -أعزكم الله- أجلس مقعى كالكلب، أضم ركبتيّ، وأضع فوقهما كفيّ، أسفل ذقني، وأتسلم الطعام -هكذا أخبرونا أن نفعل كبروتوكول الوجبة اليومية-، وعلى لقمة الخبز آكل، وأنا لا أرى شيئًا، فألعق ما فوق الخبز كالكلب تمامًا، ثم بعدها أنكفئ على نفسي، وأرقد غارقًا في خوفي وذلي -ورغم أنوفهم كرامتي-، حتى ينادَي عليّ للصعود القادم، إلى الأعلى، في إحدى قاعات الجحيم.

ذلك لا يساوي ساعةً من يوم، في أسابيع، من شهور، من إحدى عشرة سنة، يقضي فيها عشرات الآلاف، وقضى فيها مئات الآلاف، حياتهم، وأعمارهم، في سجون عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، الذي ينزّه نفسه عن ترك الطعام يصل لغزة، وإنما يمنعه، ويتحجج في منعه بالاحتلال الإسرائيليّ، وشروطه، التي لم تتغير عن أي حرب سابقة، ورغم أنفه كانت تصل المساعدات لغزة، يومًا بيوم وساعةً بساعة، في ظل العدوان.

لكن ذلك الشيء، وصل في إهانتنا، وإهانة غزة، والتواطؤ، والخيانة، إلى حد المشاركة رسميًّا في الإبادة الجماعية، والمقتلة والمذبحة والمجزرة، بسهم التجويع والتعطيش والقتل بالبطيء دون وقود ولا طحين، والحقيقةُ أنها ليست مشكلة جُبن ولا خسة، وإنما ممارسةٌ للهواية المفضلة في تعذيب الآخرين، وربما هي عقدة نفسية منبثقة عن أروقة المخابرات الحربية والعامة، ومستنقات الأمن الوطنيّ وأدوار التعذيب السفلية.

ما يحدث من تجويع غزة ليس لشروط إسرائيلية ولا لإذعان مصريّ، وإنما لأن أحدهم يتلذذ بأن يصرخ الجميع أمامه من الجوع، بينما يتوسلون إليه أن يمنحهم لقمةً أو شربةً واحدة، آملًا في تغيير بيت الشعر الذي طالما أرَّقه وعجز عن فهمه:

لا تسقني ماء الحياةِ بذلةٍ، بل فاسقني بالعز كأسَ الحنظلِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق