بين ثورة مجيدة وأخرى موعودة

لا أنسى أنّ الإسلاميين كانوا من أوائل الذين وثقوا العسكر وتحالفوا معهم

د. عطية عدلان

بين ثورة مجيدة وثورة موعودة يقف الجيل حائرا، ويتلفت مترددا، ويعبئ وجدانه بمزيج من الوعي والغضب، الوعي المدفون والغضب المكتوم، ويربط بين الماضي والمستقبل بخيط شعوريّ دقيق، يمتد هذا الخيط المتهافت الضعيف ليصل بين المنطلق والغاية، بين المبتدى والنهاية، وسط أدغال مظلمة وأحراش موحشة من عوامل اليأس والإحباط والقنوط، فما أشد ما يعاني هذا الجيل! وما أثقل ما يحمل على عاتقة! وما أصعب السؤال الذي يلح عليه ويطلبه: أين الطريق؟! وكيف السبيل؟!

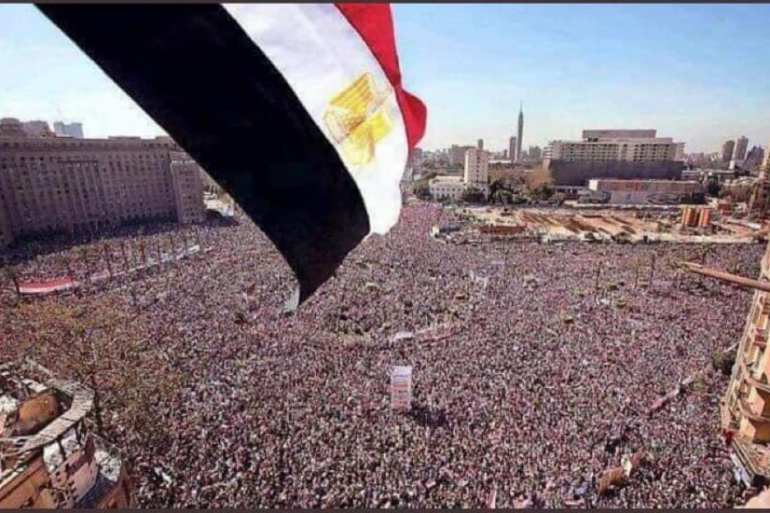

بين ثورة مجيدة أشرقت شمسها في ميدان التحرير، ثم بسطت ضحاها على امتداد وادي النيل؛ فإذا جموع الشعب تهتف في صيحة مستلهمة من أعماق الوعي المتراكم والنضج المتسامي: “الشعب يريد إسقاط النظام” فلم يلبث الاستبداد إلا قليلا حتى سقط بإرادة الشعب، وإذا بالعالم كله يقف ليؤدي التحية للشعب العظيم، وللثوار الكبار الذين بذلوا دماءهم وأمنهم وسلامتهم؛ من أجل تحرير الإنسان في هذا البلد الذي طال فيه أمد الظلم والاستبداد، ثم وقع بعد ذلك ما وقع وجرى ما جرى بغير رضى من الأمة المصرية ولا اختيار، إنّما وقع وجرى بفعل كبار وصغار، كبار قفزوا على المشهد؛ ليخصخصوه، وصغار كانوا ينتظرون لحظة الفتنة ليعيدوها جاهلية ويَرُدُّوها على الناس جذعة!

وثورة موعودة، لا يعرف أحد متى تنفجر، ولا يدري أحد من أيّ واد سيتدفق طوفانها، لكنّ الجميع ينطوي على شعور دفين، تغطيه الشبهات وتغشيه المشوشات ولكنّه موجود، شعور مستكنّ في قلوب مسكونة بالريب والظنون وهواجس اليأس والإحباط، شعور بأنّ موجة أخرى أقوى دَوِيًّا وأعلى زئيرا ستأتي لتستكمل المسيرة، هذا الشعور ليس وهما ولا أضغاث أحلام، وإنّما هو منطق سليم وإن كان مكتوما، وكم من حقيقة مكتومة لا يزيدها الإفصاح إلا بهوتا وخفوتا، منطق سليم لأنّ الذي ثار مرة يثور ألف مرة، والذي ذاق ولو للحظة طعم الحرية يظل أبد الدهر يهفو إلى ظلها ولا يغفو عن طيفها، منطق سليم لأنّ الظلم والاستبداد الذي يميت كل شيء في الإنسان يحيي بغشمه وقسوته رغبة عارمة في الخلاص، ثم هو منطق سليم لأنّ هذا الشعب مؤمن، وقلوب المؤمنين لا تموت.

سؤال الكيف

ليست المشكلة – إِذَنْ – في سؤال الإمكان، إنّما تكمن المشكلة في سؤال الكيف، ونقطة الانطلاق للإجابة عن هذا السؤال متأخرة بعض الشيء؛ تضطرنا للرجوع إلى الوراء؛ بغرض استكناه أسباب الفشل والهزيمة، واستدعاء عوامل النجاح والنصر، ولقد كان أول مقومات النجاح وأسباب الانتصار هو غياب الرايات المؤدلجة؛ لذلك حسمت الثورة المعركة وأحرزت الفوز عشية الثامن والعشرين من يناير 2011م حيث كان (الزخم) شعبيا خالصا، وحيث كان الطوفان لونا واحدا وطيفا واحدا، وإنّما بدأت عوامل الفشل وأسباب الهزيمة تدب في الصف الثوريّ عندما ظهرت الرايات المؤدلجة وشقت عباب الموج الثوريّ القوارب المتشاكسة، فهذه يمينية وتلك يسارية، وهذه سلفية وتلك ليبرالية، وهذه إخوانية وتلك وطنية؛ عندئذ أبصر عدونا الثغرة التي استطاع أن يلج إلينا منها ليبعثر صفنا ويشتت جمعنا ويطفئ جذوة الثورة.

أنا لا أدعو ألى نسف الرايات ولا إلى طمرها في غياهب المجهول؛ فهذا سلوك استبدادي بالدرجة الأولى، وليس الخطأ في ظهور الرايات، وإنّما الخطأ في رفعها في لحظة لا يصح أن ترتفع فيه إلا راية واحدة، راية الثورة على الظلم والاستبداد، تلك اللحظة التي يجب أن يتوحد فيها الجميع ويصطفّ فيها الكلّ، ثم بعد إسقاط النظام تتنافس الرايات تنافسا شريفا تحت مظلة سلطان الأمة التي هي مصدر الشرعية السياسية، أمّا أن نسعى للتغيير وأعيننا على المطامع والمطامح فذلك الذي قسم ظهر الثورة.

ولا يعني رفض الأدلجة أن نمضي في ثورتنا بغير هوية، ولا أن نمضي فيها بهوية مستعارة من خارج ثقافتنا وتراثنا، لأنّ البديل -بله الأصيل- الذي يجب ألا تطغى عليه الهويات الجزئية موجود وقديم وعام وراسخ، وهو الهوية الأصلية لهذا الشعب ولهذا البلد ولهذه الأمة، هوية الإسلام والعروبة، هوية الأمة العامة، هوية شعب مصر بكل مكوناته بما في ذلك المسيحيون؛ لأنّها هوية بلد يستوطنه الجميع، وهي هوية متسامحة لا تتدخل ولا تتوغل في خصوصيات مكونات الأمة، هذه الهوية العامّة لا يحتكرها إخوان ولا سلفيون ولا أزهريون ولا أشعريون، ولا تُمْتَطَى صهوتها من راغبي الخصخصة، ولا يُحْرَم منها أو يُقصَى عنها ليبراليون ولا يساريون ولا حتى مسيحيون، إنّها هوية مصر والوطن العربي والأمة الإسلامية.

كما لا أعني بالاصطفاف اصطفاف الأجندات، ذلك الاصطفاف الكاذب الذي لا يمثل الشعوب في قليل ولا كثير، وإنّما أعني الاصطفاف الشعبيّ، ذلك الذي تتراص فيه صفوف الشعب بكافة مكوناته وأطيافه، فمن دعا إليه ممن يزعمون أنّهم متبوعون مؤثرون في الشعوب، دون تطلع إلى المغانم فهو صادق وحقيق بأن تلبى دعوته، ومن اتخذ من الاصطفاف ذريعة لفرض أجندة معينة فهو كاذب دجال جدير بأن ترفض دعوته، فما عاد الشعب يقبل أن يُمْتَطَى ظَهْرُه وتَسْبَحَ القواربُ المستعارة في دماء أبنائه.

وإذا كانت الوحدة والاصطفاف بهذا المعنى يمثل العامل الأول من عوامل النصر؛ لكونه يقي من الفشل وذهاب الريح، فإنّ إدراك وفهم طبيعة العدو الذي نواجهه يقي من غوائل الخداع والختل الذي مارسه علينا النظام من قبل ولا يزال يمارسه، وهذا هو العامل الثاني من عوامل النصر والنجاح في التغيير الصحيح، إنّ الثورة لها أعداء لا يسبقوننا فقط في مجال امتلاك القوة وأدوات الإكراه المادي ومَدِّ جسور التحالف مع قوى معادية للثورة داخلية وإقليمية ودولية، وإنّما يسبقوننا كذلك بالمكر والكيد والحيل الخبيثة، كما يسبقوننا بالمعلومات والدراسات الاستشرافية والاستخباراتية، هذا جانب مما يجب أن نكون على دراية به؛ لنعد له عدته، ولا نؤتى من قبله، وهناك جوانب أخرى تتعلق بذممهم وأخلاقهم وطبائعهم وفظائعهم وبوائقهم، يجب أن نكون على يقظة منها؛ حتى لا نخدع عن ثورتنا.

استدراج القوى المدنية

إنْ أَنْسَ لا أنسى ذلك اليوم الذي كان المجلس العسكريّ يستدرج فيه القوى الثورية واحدة بعد الأخرى؛ ليجلس مع كل فرقة على حدة، وفي جنح الظلام لا في وضح النهار، ولا أنسى كذلك أنّ الإسلاميين كانوا من أوائل الذين وثقوا في هؤلاء العسكر وتحالفوا معهم؛ مما أدى إلى إمكانية غرس الفتنة بينهم وبين الشارع الثوريّ، سعوا إلى ذلك وبادروا إليه برغم أنّهم أعلم من غيرهم بمقتضى قول الله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} (هود: 113) وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (آل عمران: 118)؛ فماذا كانت النتيجة؟ مسّنا ومسّ الشعب كله العذاب والخبال، ثم ضاع النصر من بين أيدينا!

أمّا العامل الثالث فهو جديد، وهو النأي عن استنساخ النماذج، فإنّ نماذج التغيير من قبيل الوسائل والآليات، وهي متجددة ومتغيرة، ولا تخضع لقوانين الثبات التي تخضع لها القيم والمبادئ، فأنموذج يناير وما تلاه ليس حتميا، وليس معصوما، ونجاحه في زمان لا يعني أنّه بكامل صورته قابل للتطبيق في كل زمان، فينبغي الدخول في رحابة القيم والمنطلقات العامّة والخروج من أسر القوالب العملية والتنفيذية الجامدة والمقدسة، ولابد من الابتكار والتجديد والتوليد، ولابد من سؤال التاريخ والواقع، وسؤال التجارب، والتحرر من حتمية الوسائل، المهم فقط هو الالتزام بالأطر العامة الحاكمة لعملية التغيير، التي منها الحفاظ على الشعوب والأوطان، وترتيب المصالح والمفاسد والمفاضلة الصحيحة بينها.

هذا المسار الذي تصطفّ فيه قوى الأمة في مواجهتها للظلم والطغيان، وتتوحد كياناتها في مقاومتها للاحتلال بالوكالة، هذا المسار الذي تتوحد فيه القيم والمبادئ خلف الهوية العامة الواحدة للأمة، بينما تتنوع الوسائل والأساليب دون إنكار ولا استهجان، هذا المسار الواسع اللاحب هو الأصل، وهو ما نرجوه ونؤمله، لكن إن كان من بين أهل العدل والحق كيان أو تجمع يملك مشروعا للتغيير، وآثر أن يبتدئ المسار وحده قبل أن يعلن به الكافّة؛ لأسباب قد تكون -على الأقل من وجهة نظره- مقبولة فلا مانع من ذلك بشروط: أن يكون منطلقا من الهوية العامّة للأمة لا من أيديولوجية حزبية ضيقة، وأن يكون على ثقة من مشروعه الذي يجب أن يراعي إمكانات الأمة وأسس إدارة الصراع وقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن يبادر إلى فتح باب التشارك مع الآخرين، وأخيرا -وهو الأهم- أن يسرع إلى الدخول تحت سلطان الأمة بمجرد استقرار النصر، وألا يتخذ ذلك ذريعة لاستبدال استبداد باستبداد.

وبرغم المآسي التي حلت بنا فنحن نعيش ذكرى الخامس والعشرين من يناير، تلك الذكرى التي سوف يكون لها بالغ الأثر في استعادة الثقة، ومن ثم استعادة المسار الثوري العظيم المستقيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق