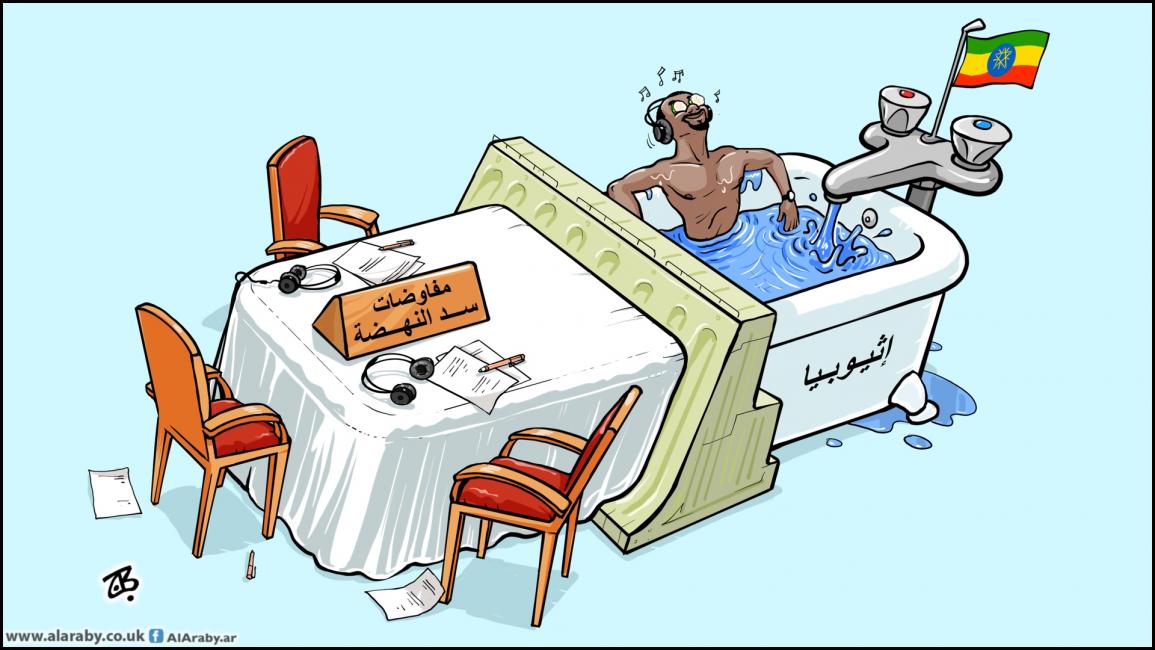

دموع على النيل المجفّف

وائل قنديل

أتخيل جلسة مجلس الأمن، غدًا، للنظر في أزمة مياه النيل وسد النهضة، على النحو التالي:

يسأل رئيس الجلسة مندوب السودان، ممثل الادعاء، ومعه مصر متضامنة، عن طلباته. وبالطبع، سيرد الأخير بأنه يشكو إثيوبيا لأنها بدأت عملية الملء الثاني لسد النهضة، وفي ذلك تعريضٌ لمصالح دولتي المصب للخطر.

سيطلب رئيس الجلسة من ممثل إثيوبيا الردّ على هذا الاتهام. وهنا سوف يخرج المندوب الإثيوبي أوراقًا يقول إنها نصوص الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الأطراف الثلاثة في عام 2015، والتي تحدّد كل شيء يتعلق بمراحل الملء والتخزين وحصص المياه، وأن الطرف الشاكي قد ارتضى بأن تكون بنود هذه الاتفاقية هي الحاكمة في أي خلافٍ أو نزاع ينشأ بينهم.

من البديهي أن رئيس جلسة مجلس الأمن سوف يسأل المدّعيين: هل تعترفان بهذه الاتفاقية وبصحة توقيعكما عليها؟ ومن المؤكد هنا أن الإجابة ستكون نعم. وبناء عليه، كل ما قد يصدر من قرارات بهذا الخصوص سيكون مؤسّسًا على تلك الاتفاقية.

تلك هي أبسط قواعد المنطق والتفكير السليم في القضية، والتي سوف يعتبر جمهور عبد الفتاح السيسي التذكير بها خيانةً وطنية، وعمالةً وشماتة، إلى آخر هذه الملوّثات السمعية والبصرية، التي سكبها إعلامٌ كذوبٌ في الوعي العام.

الحقيقة أن هذا ليس وقتًا للشماتة، أو للاستثمار في مصيبةٍ قومية، بل هو وقت للبكاء على وطن يتعرّض لأبشع أنواع المهانة القومية، على يد شخص واحد قرّر أن يلغي الجميع، وينفرد، وحده، بالقرار الذي يضع أكثر من مائة مليون مصري على حافّة جحيم العطش والجفاف.

على أن هناك ما هو أهم وأجدى من البكاء على النيل، وهو امتلاك شجاعة المكاشفة وإرادة مواجهة الذات، والقدرة على المحاسبة، لكن كل تلك القيم والمبادئ البسيطة تم تجفيفها وإشعال النار فيها، حتى صرنا في مواجهة مؤامرة تجفيف النيل تتحرّك أمام أعيننا، حتى تكاد تكتمل.

لم يعد من الممكن الآن التشكيك في أن كل هذه الخُيلاء والغطرسة الإثيوبية بنيت على اتفاقية 2015 التي وقعها السيسي، منفردًا، لتكون بالنسبة للإثيوبيين أهم وأخطر من وعد بلفور للصهاينة قبل أكثر من قرن، إذ في الحالتين من لا يملك أعطى من لا يستحق، وكانت النتيجة هدمًا لحقائق التاريخ والجغرافيا، وإنشاءً لوجود غاصبٍ غير قانوني وغير أخلاقي، ودعمه ورعايته، حتى نما وتضخّم، والتفّ كالثعبان السام حول رقابنا جميعًا.

تخيّل معي لو أنه، وقت التوقيع على تلك الاتفاقية المشؤومة، كان في مصر برلمان حقيقي ومحترم، يتمتّع بالحد الأدنى من سمات المجالس النيابية وخصائصها وأدواتها، والتي في مقدمتها المناقشة والدراسة المتأنية والاستعانة بأهل الخبرة، ثم اتباع السبل التشريعية في إصدار القرار، ثم عرض هذا القرار على الشعب للتصويت عليه.

تخيّل لو كانت في مصر معارضة سياسية، عمادها أحزاب حقيقية ونقابات وكيانات وتجمعات شعبية، يُحسب لها حساب، وتُستدعى للإدلاء بدلوها في القرارات القومية المصيرية.

تخيّل لو كان في مصر مجتمع سياسي حي، يتمتع بالحدود الدنيا من المدنية والديمقراطية، ويستطيع أن يمارس حقه، بل واجبه، في إبداء الرأي في الأمور والقضايا التي تخصّ المستقبل، القريب والبعيد.

تخيّل لو أن اتفاقية 2015 الخاصة بمياه النيل كانت شأنًا مصريًا، ومسألة قومية، وليست مشروعًا شخصيًا لفردٍ واحد يمتلك من النفوذ والقوة الباطشة ما يُسكت به جميع مكونات الوطن ويقصيهم، ويسخر منهم ويعنّفهم ويتهمهم بالجهل إن تكلموا أو أبدوا رأيًا يخالف رأيه، أو حتى يقترح عليه تعديلًا.

منذ عقدين، ومستقبل مياه النيل موضوع على موائد النقاش والدراسات العلمية والتقديرات الاستراتيجية، حيث كانت كل الوقائع تصرخ إن القرن الجديد هو قرن حروب المياه، وإن الوحش الذي ظهرت مخالبه وحضر في هيئة الشركات متعدّدة الجنسيات، حلّ بديلًا غير معلن للاستعمار التقليدي القديم، وأن هذا الوحش الأممي المخيف بصدد إعادة صياغة العالم وفق قواعد جديدة، تهدم عن طريقها الحضارات القديمة، وتنشأ مدنياتٌ جديدة، بقوة المال والسلاح، والسيطرة على أنظمة الحكم في عواصم الحضارات العريقة، فكانت بغداد نموذجًا ودرسًا افتتاحيًا، حتى جاء الدور على القاهرة التي لا يُجدي معها سوى طعنها في نهرها، والبدء فيما وصفه خبراء، في ذلك الوقت، بأنه بند خفيٌّ على أجندة شركات متعدّدة الجنسيات، وهو تجفيف نهر النيل من المنابع العليا، من خلال مشاريع السدود العملاقة التي تتشارك فيها شركاتٌ تمثّل دولًا من الغرب والشرق، فتكون المحصلة أن تصل مياهه إلى مصر هزيلةً وشحيحةً، وفي الأوقات التي يحدّدها اللاعبون الرئيسيون في معركة السدود.

في ذلك، من النادر أن تجد مصريًا واعيًا ولم يقرأ دراسةً أو بحثًا واحدًا على الأقل يحذّر من مستقبل يجد فيه الشعب المصري مهدّدًا بالعطش والجوع، كما جرى قبل آلاف السنين، نتيجة تغيرات طبيعية ومناخية.

كل تلك المعلومات والتقديرات كانت متاحة أمام من بيده القرار السياسي، لكنها لوثة الاستبداد الغشيم المتعجرف، سوّلت له أن ينفرد، وحيدًا، بالرأي الفني والسياسي والقانوني، فيوقّع صك التفريط في الحق التاريخي، والحلم المستقبلي، ويقدّم، عامدًا متعمدًا، لتحالف السدود الشرير أكثر مما كان يحلم به، ثم يأمر إعلامه بتسويق أوهام أنه حقّق ما عجز عنه السابقون واللاحقون، لتقام الاحتفالات بالزعيم العبقري الذي حلّها بجرّة قلم.

الآن، تندلع الخطب الرنانة، وتلتهب الأيدي بالتصفيق، وتشتعل الحناجر بالهتاف استعجالًا لضربةٍ عسكرية للسد الإثيوبي، بينما أديس بابا تمضي في عجرفة الواثق المغرور لاستكمال الملء الثاني للسد، فيما يواصل الصائحون صياحهم عن الخديعة الإثيوبية والمراوغة الحبشية، من دون أن يجرؤ أحدٌ على مواجهة نفسه بالحقيقة المؤلمة: إثيوبيا تتصرّف في حدود ما منحه لها عبد الفتاح السيسي بمحض إرادته قبل ست سنوات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق